光照射した極低温の半導体で異常な金属状態を発見

- 発表者

島野 亮(東京大学低温センター・大学院理学系研究科物理学専攻 教授)

関口 文哉(東京大学低温センター 特任研究員(当時))

秋山 英文(東京大学物性研究所 教授) - 発表のポイント

- 光照射された半導体にできる電子と正孔の集団を舞台として生じる、絶縁体から金属への転移(励起子モット転移)の境界領域で、異常な金属状態が発現することを発見した。

- 観測された異常金属状態は、電子と正孔が互いに引力を及ぼし自由に動きづらくなった状態であり、約半世紀前に理論的に予測されその実証が待たれていた電子正孔BCS状態(注1)の前兆である可能性を提示した。

- 半導体の電子正孔系を舞台とする絶縁体金属転移の理解が進むことで、電子正孔BCS状態などの新しい電子相の探索や、新しい光機能の開拓が進むことが期待される。

- 発表概要

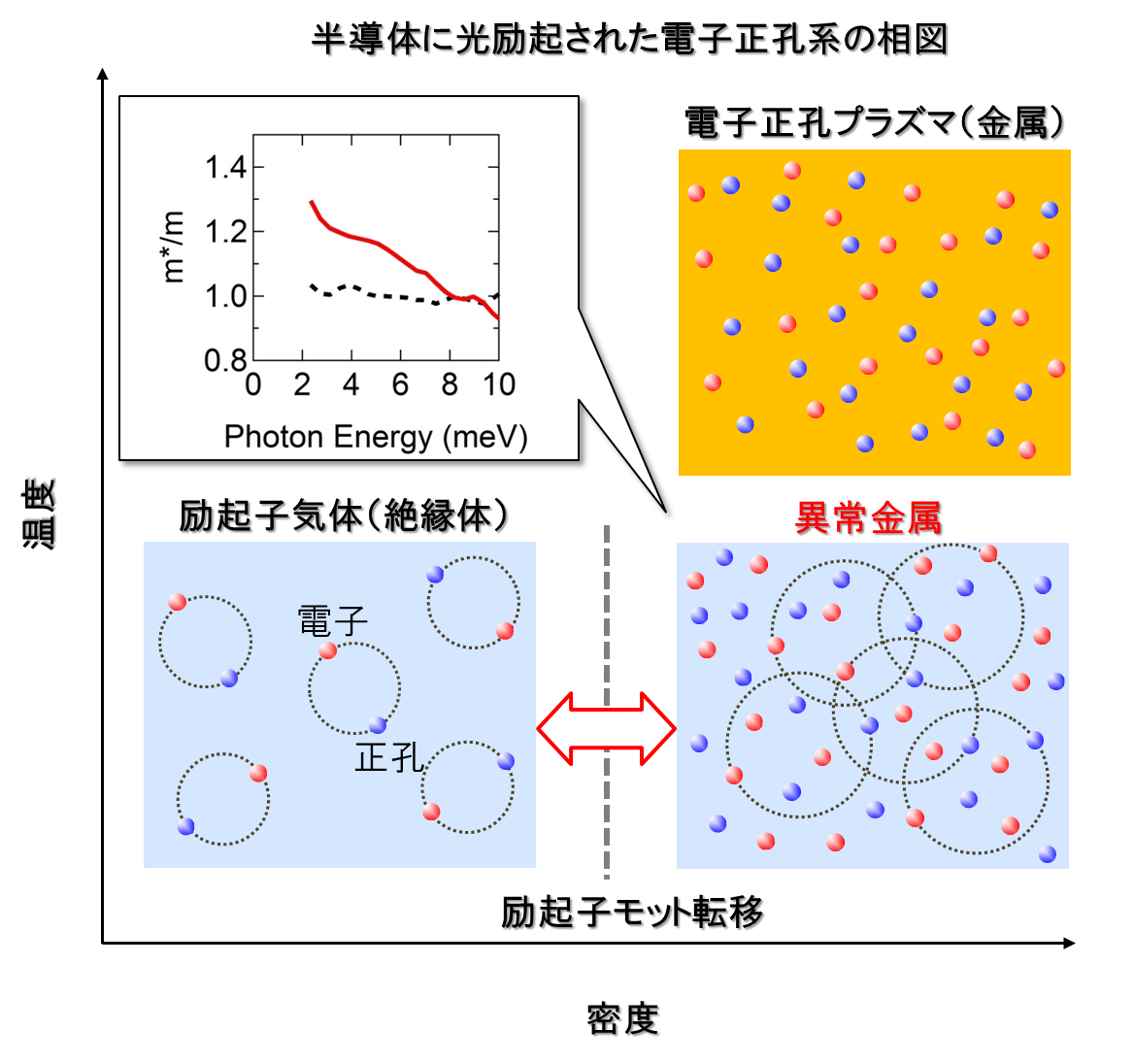

半導体に適当な波長の光を照射すると、自由電子とその抜け穴、正孔ができます。電子と正孔は低温低密度では、互いにクーロン引力を及ぼしあい、水素原子と同様の束縛状態、励起子を形成します(図1左下)。励起子は全電荷がゼロなので励起子が動いても電荷は運ばず、そのため励起子の集団は絶縁体とみなせます。照射する光の強度を強くして励起子を高密度にすると、励起子は電子と正孔に解離して、系全体は金属的な振る舞いを示すようになります(図1右上)。この電子正孔系で生じる絶縁体から金属への変化は励起子モット転移と呼ばれ、長い研究の歴史がありますが、それが極低温でどのように生じているのか、また、絶縁体と金属の境界領域では電子正孔系がどのような状態になっているのかはよくわかっていませんでした。

今回、東京大学低温センター、大学院理学系研究科物理学専攻の 島野亮教授、関口文哉特任研究員(当時)、東京大学物性研究所秋山英文教授らは、米国プリンストン大のグループと共同し、テラヘルツ波という電磁波を用いて、半導体GaAsを対象に励起子モット転移を詳しく調べました。特に、結晶を液体ヘリウムで温度5 K(-268 ℃)まで冷却し、さらに光を照射しても電子系の温度が上がらない工夫をして調べたところ、過飽和状態の励起子から励起子モット転移を経てできた極低温の金属状態は、金属相であっても電子と正孔がお互いに引力を及ぼしあって、自由に動きづらくなった異常な金属の状態にあることを発見しました(図1右下)。さらに、観測された異常金属状態が、約半世紀前に理論的に予測されながら未だ明確な実証がなされていない電子正孔BCS状態の前兆である可能性を提示しました。

異常金属相は、高温超伝導体を含む強相関電子系でモット転移の境界領域に現れることがすでに知られていましたが、今回の研究成果のように光励起された半導体の電子正孔系で観測された例は初めてで、モット転移の普遍的な性質を反映していると考えられます。励起子モット転移の理解が進むことで、電子正孔BCS状態などの新しい電子相の探索や、新しい光機能の開拓が進むことが期待されます。 - 発表内容

図1 半導体の電子正孔系の相図の模式図低温低密度(左下)では、電子と正孔が対となって励起子を形成し、系全体は絶縁体として振る舞う。高密度では励起子は電子と正孔に解離して金属的な電子正孔プラズマになると考えられていた。実際、高温高密度の状態(右上)はよく理解されていたが、低温のまま高密度にしたらどのような状態になるのかがわかっていなかった。今回の研究により、モット転移を起こして金属になっても、電子と正孔間のクーロン相互作用の効果により、電子が自由に動きづらい状態(右下)になっていることがわかった。 グラフは、その状態での電子の有効質量を引力の効果を無視した場合の値の比としてプロットしたもの。クーロン相互作用の効果によって重くなっていることがわかる。点線は高温の場合についてプロットしたもので、ほぼ1である。

半導体に適当な波長の光を照射すると、電子が高いエネルギー状態に移り、結晶中を自由に動けるようになります。その電子の抜け穴は正孔と呼ばれ、あたかも正の電荷を持つ粒子のように振る舞います。この電子と正孔は、密度が低い場合はクーロン相互作用によって束縛しあい、その複合粒子である励起子をつくります。励起子は水素原子の陽子を正孔に置き換えたようなもので、電気的には中性であり電荷を運ばないため、励起子の集団は全体としては絶縁体とみなせます。照射する光を強くしていくと励起子の密度は増加し、励起子間の平均距離がその直径程度となる密度に達すると、電子と正孔を結びつけるクーロン引力の遮蔽効果などによって励起子は不安定化し、その構成要素である電子と正孔に解離してしまいます。こうなると、電子と正孔はそれぞれ独立に動けるので、電子正孔系は金属的に振る舞うようになります。この半導体の電子正孔系で起きる絶縁体から金属への転移のことを励起子モット転移と呼びます。励起子モット転移が生じる電子正孔対密度領域の半導体の光学的性質は半導体レーザーの動作原理にも関連することから、これまで詳しく調べられてきました。しかし、励起子モット転移が極低温でどのように生じているのかはよくわかっていませんでした。

今回、本研究グループはプリンストン大との共同研究で、テラヘルツ波と呼ばれる波長 0.3 mm程度の光を用いて、高品質のバルク半導体GaAsを対象に励起子モット転移の極低温での振る舞いを詳しく調べました。特に、光の強度を変え、電子正孔対の密度を精密に制御しながら電子正孔系が絶縁体から金属に移り変わる密度領域を、光照射による温度上昇が起きないように工夫して極低温領域で詳しく調べました。その結果、モット転移を経てできた極低温の金属的な状態は、通常の金属とは異なっていることを発見しました。具体的には、電子と正孔間のクーロン引力の影響が金属相でも強く残っており、その結果として電子の有効質量が重くなり動きにくくなった異常な金属状態であることを明らかにしました(図1)。モット転移は、高温超伝導の発現機構にも関連するものとして、これまで理論・実験両面から活発な研究がなされてきました。絶縁体と金属の境界で電子の有効質量が増大した異常な金属状態が現れることも、いくつかの強相関電子系と呼ばれる電子間の相互作用の強い物質系で観測されていましたが、光でつくられた電子と正孔の系で確認された例は今回が初めてであり、モット転移の普遍的な性質を捉えたものと考えられます。

さらに、この異常な金属状態は極低温でのみ現れること、その発現起源が電子と正孔の間のクーロン引力に因るものであることを明らかにし、観測された異常金属相は約半世紀前に理論的に予言され、実験による明確な実証が待たれている電子正孔BCS状態の前兆現象である可能性を提示しました。今後、この異常金属相の性質がさらに明らかになり、励起子モット転移の理解が進むことで、電子正孔BCS状態などの新しい電子相の探索や、その機能の開拓が進むことが期待されます。

なお本研究は、科学研究費補助金(日本学術振興会)、基盤研究(A)(課題番号22244036、課題番号15H02102)の支援を受けて行われました。 - 発表雑誌

雑誌名

「Physical Review Letters」(米国時間2017年2月8日にオンライン掲載予定)

論文タイトル

Anomalous metal phase emergent on the verge of an exciton Mott transition

著者

Fumiya Sekiguchi, Toshimitsu Mochizuki, Changsu Kim, Hidefumi Akiyama, Loren N. Pfeiffer, Ken W. West, and Ryo Shimano

- 用語解説

注1 電子正孔BCS状態

電気抵抗がゼロという特異な性質を示す超伝導体は、電子が対を組むことで発現している。これを説明する基礎理論は、1957年にバーディーン、クーパー、シュリーファーの3人によって提唱され、3人の頭文字をとってBCS理論と名付けられている。電子と正孔の系でも、超伝導体で電子が対を組むのと同じように、マクロな数の電子と正孔が対を組んだ状態が存在することが半世紀前に理論的に予測されており、これが電子正孔BCS状態と呼ばれる。電子正孔BCS状態では電子と正孔の対の電荷はゼロなので、超伝導と異なり電荷は運ばないが、超流動に相当するエネルギーの流れが生じるかは議論の対象となっている。

注2 テラヘルツ波

光と電波の中間の周波数帯であるテラヘルツ領域に位置する電磁波。近年のパルスレーザー技術の進歩とともに、テラヘルツ波の発生・検出技術は大きく進展した。この周波数帯の光子のエネルギーが、多くの物質系でのエネルギーと同程度であるために、物質にテラヘルツ光を当てたときの応答が物質科学研究にとって重要となっている。今回の研究の対象となった半導体の励起子の束縛エネルギーもテラヘルツ帯にある。超伝導体は、クーパー対が凝縮するために、BCSギャップというエネルギーで特徴付けられる。このエネルギーも多くの超伝導体ではテラヘルツ帯にあり、その応答から超伝導を探ることができる。